1on1とは

近年、社員同士の1対1の面談や会話、特に管理職によるマネジメントの一貫として、上司ー部下の面談を定期的に行ってコーチングを行うスタイルを指して「1on1」と呼ばれることが多くなっています。

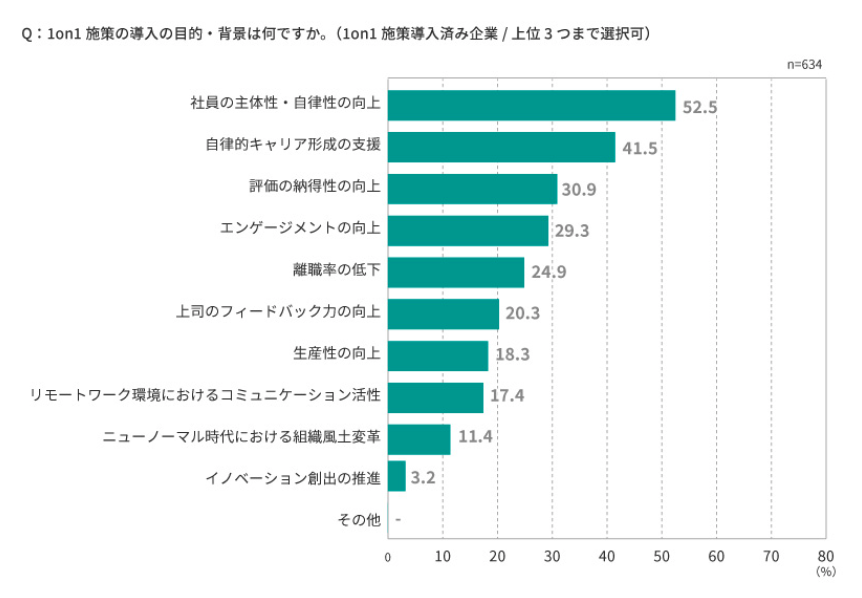

1on1施策をどのような目的で行っているかというアンケート調査*によれば、1on1の目的は以下のようなパターンがあるようです。

- 社員の主体性・自律性の向上

- 自律的キャリア形成の支援

- 評価の納得性の向上

- エンゲージメントの向上

- 離職率の低下

これを見ると、1on1施策は、社員のひとりひとりが自分の仕事やキャリアについて自律的に捉え、仕事に主体的にコミットしてもらうための施策であり、これを通して、社員の仕事への参加意識や納得感を高め、やる気やエンゲージメントを向上することで、生産性を高めつつ、離職を抑制することが狙いであろうと考えられます。

一方で、1on1施策の効果実感のアンケートでは、以下のようなトピックが挙げられます。

- 上司と部下のコミュニケーション機会が増えた。

- 部下コンディションの把握ができている。

- 上司と部下が本音で話せる関係になっている。

- 部下の成長が見られる。

- 業務成果が上がっている。

こちらを見ると、目的とは裏腹に、実際の効果実感としては、コミュニケーションの活性化や状況把握がメインになっていそうです。

1on1を行うことの狙いは、社員の自律性の促進でありながら、効果としてはコミュニケーション活性というやや抽象的な感想に終始してしまっているのは、なぜでしょうか。ここに、1on1を適切に行うことの重要性が隠されていると私は考えています。

この目的と効果実感のアンバランスを紐解くために、まずはそもそもなぜ1on1が流行しはじめたのかという経緯から考えてみることにしましょう。実態を知るには歴史から。

1on1流行の背景

1on1という言葉や施策が流行しはじめたのは、主にシリコンバレーのIT企業での実践がはじまりとされています。

その実践の背景には、いくつかの時代的な影響があると考えられます。

- 新型コロナウィルスの流行による、気軽な声掛けのハードル向上、働き方の多様化

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進による、多様性や個別性への対応

- エンゲージメントやウェルビーイングなどの仕事のやりがいや幸福への注目

- 予測不能な時代(VUCA)という標語のもとに謳われる社員の自律性促進

- 特に日本においては、人材不足および人材流動性の高まりによる、求心力の向上やひとりひとりの生産性向上が求められていること

様々な時代背景やマーケティングメッセージの潮流により、個別かつマイクロなマネジメントの強化により、ひとりひとりに注目した生産性ややりがい向上が目指されるなかで、自然と1on1ミーティングに注目が集まってきたと言えるでしょう。

とはいえ、いきなり個別面談でマネジメントしてくださいと言われても、どうすればいいのかわからない、という状態は長らく続いているのではないかと思います。

私が実際に関わる企業の中でも、マネジメントスキルが追いつかない、社員の調子が上がらないときにどうしてあげたらいいかわからない、そもそもそれって管理職の仕事なの?など多くの現場の疑問の声を耳にすることがまだまだ多くあります。

一部の先進的なIT企業を除いては、1on1ミーティングはまだまだ新しい文化であり、有益な形での実践や浸透が難しいということが考えられます。

社員の自律性やエンゲージメントを高めるような1on1を定型的に実施するためには、単なる面談テクニックを身につけるだけではなくて、その背景となっているマネジメント全体の考え方をシフトする必要があります。

なぜなら、部下の育成や従業員への関わり方、そのコミュニケーション上の言葉遣いや非言語的な振る舞いの機微には、上司や人事の人材マネジメント全体への心構えや捉え方が反映され、部下や従業員に暗黙に伝わっていくものだからです。

したがって次のセクションでは、まず現代的な人材マネジメントがどのように考えられているのか、一部の理論を紹介しながら考えてみましょう。

現代的なマネジメントの目指すもの

成功循環モデル

マネジメントの潮流を考えるためには、まず理想の組織とはどのような状態なのかについて考えなければなりません。

なぜなら、集団や組織の状態も流動的で、どのような状態を良しとするかが定義されていなければ、それを形作るためのマネジメントについても考えることができないからです。理想のマネジメントは、理想の組織あってこそ、です。

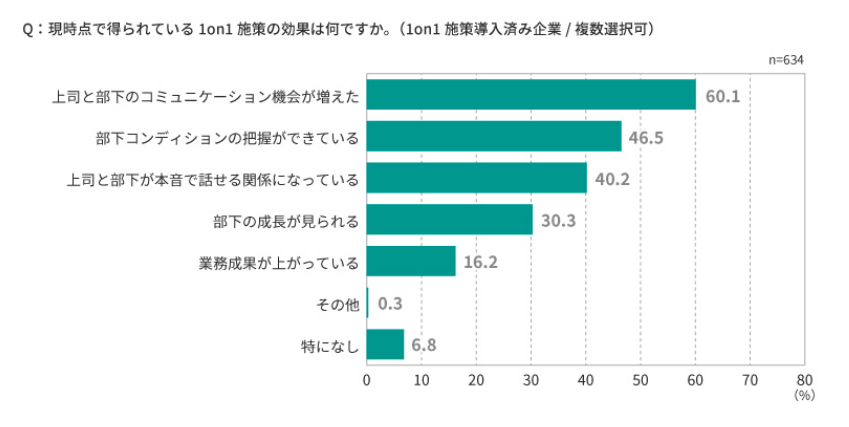

そんな理想の組織について、マサチューセッツ工科大学(MIT)で組織の研究を行うダニエル・キム教授は、The Theory of Success(成功の理論)として理想の組織状態について述べてくれています*。

俗に「成功循環モデル」と呼ばれるこの考え方は、近年では組織論を考える上で参照されることの多い理論モデルです。

この理論では、組織の活動の質を「関係の質」「思考の質」「行動の質」「成果の質」の4つのフェーズに分け、それぞれの質の好循環が回って深まっていくことで、学習を繰り返す生産的な組織が構築されていく、と言われています。

逆に悪循環になってしまうと、組織の学習は妨げられ、生産性は停滞していくと言われます。

例えば、関係性は、「ただ挨拶をする関係」から始まり、対話を重ねてお互いのことを知ることで深まっていきます。

互いへの感謝や尊重がなされるにつれ、相互理解が深まり、率直なコミュニケーションが生じるようになります。

さらには、互いに信頼や一体感を感じ、協力しながら、ときに自分の領域を超えて互いに支援し合う状態になるとキム先生は位置づけます。

関係の質が深まっていない状態では、その次のフェーズである思考の質も当然、深まりづらい状態になります。

お互いのことをあまり知らない状態では、協力して課題解決方法を探求したり、互いに当事者意識を持って関わり合うことは難しいですよね。

関係の質が深まることによってはじめて、思考の質が深まる準備が整い、思考の質を深めるアプローチが意味をなすようになります。

さらに思考の質が深まることで、同様に行動の質が深まります。

プラス思考でいられることで、互いにフレンドリーに接する行動を起こせたり、当事者意識を持って考えることができることで、主体的な行動やボランティア的振る舞いにもつながります。

これらの行動を促進し、質を深めることで、成果の質も深まっていくことになります。

このように、関係、思考、行動、成果が好循環を起こして深まっていくことで、組織はより深く学習しながら発展していける状態になっていくのです。

より詳細な説明は他所にゆずりますが、このように考えると、学習し続ける組織になるためには、上記の4つのフェーズを深めていくようなマネジメントの基本姿勢と、部下への関わり方を意識しておく必要があるということになるでしょう。

現代の潮流は、「人を平等に捉え、動かし、トップダウンで管理する」という人間観にもとづくマネジメントでは、人は動かなくなってきています。

多様性を尊重し、ひとりひとりの仕事のやりがいや、持続的な幸福感(ウェルビーイング)を追求していこう、という世界的な流れの中にあり、もはや「管理・監督してコントロールしよう」とする動きがなじまなくなってきているのです。

現代では、トップダウン・マネジメントだけでは、組織の成功循環をうまく回していくことは難しいでしょう。

かといって、ひとりひとりをただ尊重しすぎるだけでも、なまぬるい職場になってしまいます。

より具体的には、どのように考えてマネジメントする必要があるのでしょうか。

2つの大きな流行の流れ 〜心理的安全性とエンゲージメント〜

ここで現代的なマネジメントにおいて、ぜひ抑えておきたいのが、「心理的安全性」と「エンゲージメント」という2つの用語です。

様々な場所で語られているものなので、もはや真新しささえなくなってきたものの、多くの誤解を孕んだまま、現場で使用されている言葉だと思います。

改めて学術的に整理してみましょう。

「心理的安全性 Psychological Safety」という用語は、古くから組織心理学や経営学における組織行動論において議論されてきた言葉です。

初めて語られたのは、組織心理学者のエドガー・H・シャイン教授の文献*であるとされています。

近年の注目の背景は、ハーバード・ビジネス・スクール教授のエイミー・エドモンドソン教授が、「チームにおける心理的安全性」に注目した研究を行っていたことと、Google社の社内調査「プロジェクト アリストテレス」*により、生産性向上に寄与する大きな要素として心理的安全性が挙げられたことに起因しています。

エドモンドソン教授は、医療チームのパフォーマンスについて研究する中で、パフォーマンスが高いチームのほうが、ミスの報告が多いということに気づきます。

なぜミスが多いのにパフォーマンスが高いのでしょうか。

そう、「ミスがきちんと報告されている」という現象が関係していることに思い至ったのです。

ここからエドモンドソン先生は、「失敗や対立するアイデアの提出など、チーム内でリスクのある行動をとっても否定されない安心感が共有されている状態」のことを、チームの心理的安全性が高い状態であると定義しました。*

心理的安全性は、安心安全で、ぬくぬくとぬるま湯のようなチーム状態を意味するわけではありません。

高い目標を目指して切磋琢磨する中で、適切に間違いを報告し、異なる意見があればリスクをとっても遠慮なく発信して議論のテーブルに乗せることで、より良いものが生まれたり、より良い活動ができようになっていく、つまり学習する組織となっていくことができます。

失敗しても、怒られたくないので隠蔽するとか、どうせ達成できないので自分の発言は意味がないから言うのはやめておこうとか、上司が怖いので余計なことは言わないで穏便に過ごそうとか、ひとりひとりが保守に走り、情報共有が円滑に行われない組織になっていくと、学習は停滞し、生産性は低下してしまいます。

この、リスクを取ってでも意見を伝えようとすること、ただ自分の保身ではなく、チームの達成や成長のために自分ができることをやろうという当事者意識を、チームの構成員一人ひとりの心構えが構築されるところに、心理的安全性の価値があります。

そして、心理的安全性が高く、活発な情報共有が行われるチームでは、その他にも様々な良い効果が生まれやすくなります。

すなわち、エンゲージメントの向上です。これについて次に考えていきましょう。

補足ですが、心理的安全性は、ただ無思考に高めればよいという性質のものでもありません。

心理学で扱う概念は、どうなれば絶対に良いといったことはないのです。

(このあたりについては、伊達洋駆先生が「心理的安全性 超入門」という本*で、学術研究を参照しながらわかりやすくまとめてくれていますので、ぜひご参照ください。)

2つのエンゲージメントの向上とウェルビーイング

エンゲージメントという用語も、かなりの頻度で見かけるようになっていますし、人事界隈ではもはや知らない人はいない日常用語のような扱われ方になっていると思います。

一方で、エンゲージメントの学術的な定義や、研究の潮流について詳しく知っている人は、実はそんなに多くない所感を持っています。

なぜでしょうか。先行研究では、従前のエンゲージメント研究の流れと、アメリカのコンサルティング会社によるエンゲージメント概念の混乱が背景にあるとされています。*

俗に言われているエンゲージメントの定義は、実は大きく2種類が存在しています。

1つは、従業員の会社に対する帰属意識やコミットメントを表現するもの、もう1つは、従業員が仕事に対して高いやる気を感じて取り組んでいる状態、を指しています。前者は正確には「従業員エンゲージメント」、後者は「ワーク・エンゲイジメント」と定義されます。

ワーク・エンゲイジメントと従業員エンゲージメント

経営や組織の仕事に関わる皆様にとっては、エンゲージメントといえば前者の従業員エンゲージメントを思い浮かべる方が多いと思いますが、学術的により明確な定義が共有されているのは、実はワーク・エンゲイジメントのほうです。

ワーク・エンゲイジメントは、提唱者のシャウフェリ教授らによって以下のように定義されています。

「ワーク・エンゲイジメントは、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づけられる。エンゲイジメントは、特定の対象、出来事、個人、行動などに向けられた一時的な状態ではなく、仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知である。」*

ポイントは、「仕事に対するもの」であること、そして「やりがいを感じ(活力)、エネルギーを注ぎ(熱意)、集中できる(没頭)状態」であることです。

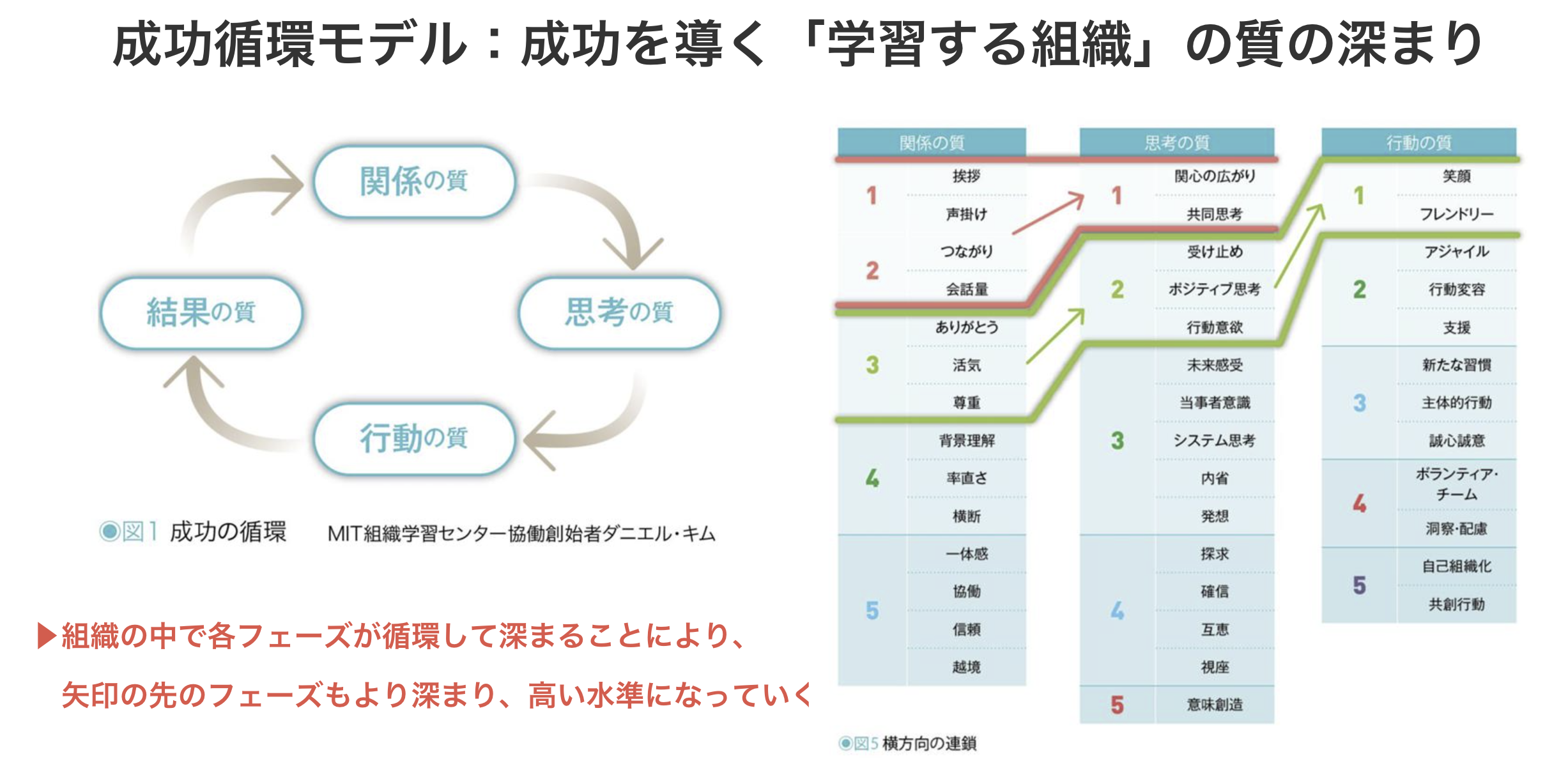

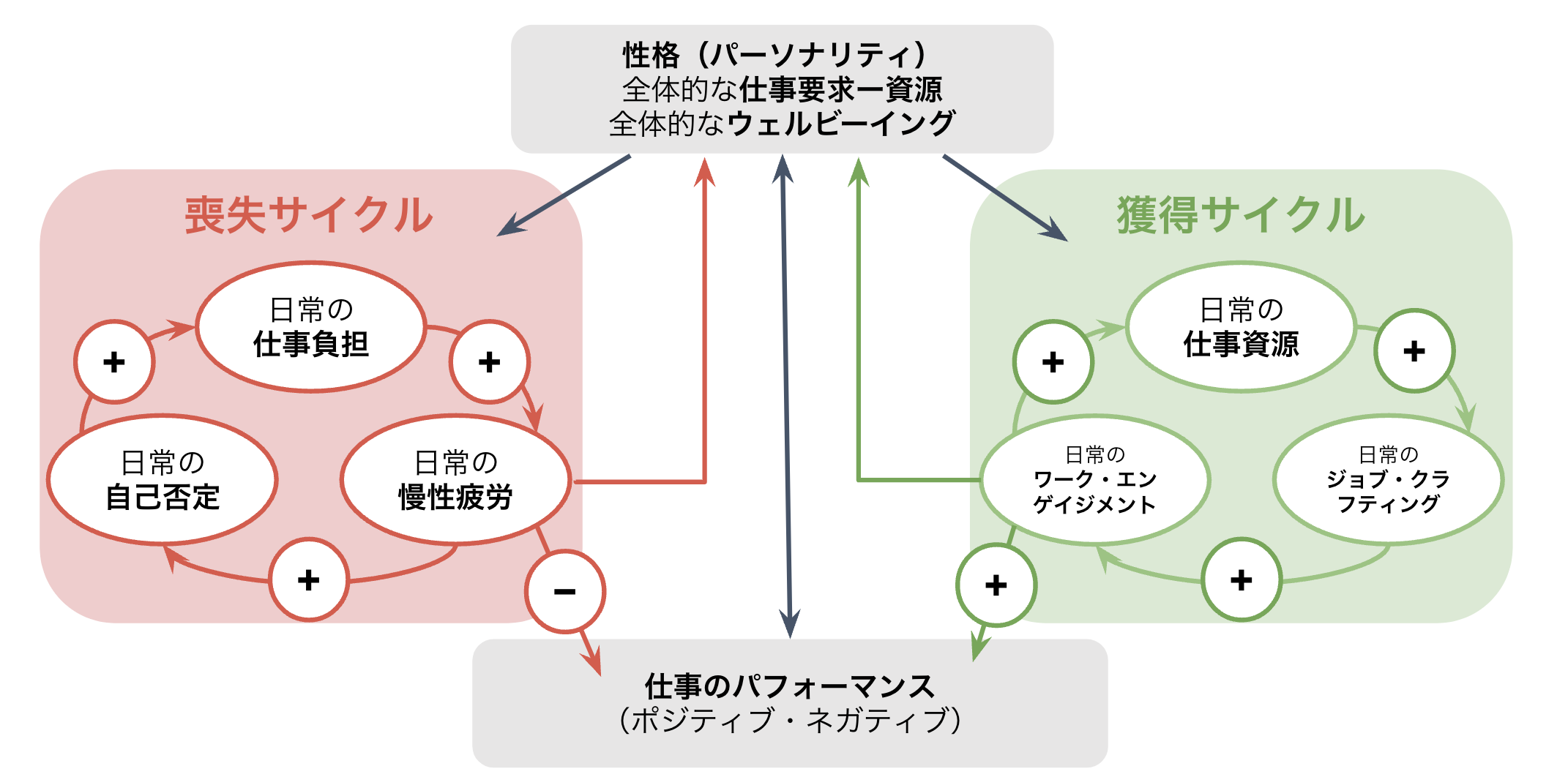

目の前の仕事に対してコミットできる状態といってもよいでしょう。このワーク・エンゲイジメントの概念を巡っては、提唱者のシャウフェリらを中心に2000年代から様々な研究が行われており、その中核には「仕事要求度ー資源モデル(Job Demand-Resource Model:JD-Rモデル)」と呼ばれる理論があります。

JD-Rモデルは、ワーク・エンゲイジメントを促進する(その逆のバーンアウトを抑制する)先行要因について様々に検討している一連の研究モデルです。

これによれば、ワーク・エンゲイジメントは「仕事の資源」と呼ばれる、仕事をするうえでのエネルギーにつながるような様々な環境要素(裁量の多さや、適切なフィードバックの有無、周囲のサポートの有無、評価の納得性など)と、「個人の資源」と呼ばれる、仕事のエネルギーにつながる個人の価値観要素(楽観性や自己効力感、ストレスからの回復力など)、さらに「仕事要求度」と呼ばれる、仕事で身体的・精神的に要求される負担や負荷(物理的負荷やプレッシャー、事故のリスク、要求水準や給与、労働条件など)の3つの要素が関連しているとされます。

これら3つの要素を適正に循環させ、ワーク・エンゲイジメントを高めることによって、個人や組織にとってより良いアウトカム(パフォーマンスや生産性、役割外行動の促進、組織への愛着(組織コミットメント)の向上など)が促進されます。

ワーク・エンゲイジメントの理論は、それまでの負担軽減やリスクマネジメントを中心とした消極的なメンタルヘルス対策とはうってかわって、新しいポジティブなメンタルヘルスの流れの中で生まれてきた、積極的なメンタルヘルス対策に関わる概念だといえます。

一方で、従業員エンゲージメント(エンプロイー・エンゲージメント)とは何でしょうか。

こちらに関しては研究者によって定義がまちまちなのですが、ざっくり言うと会社や組織、チームへの帰属意識や貢献欲求などポジティブにつながっている状態だと言えます。

キュラー教授らは、2008年の論文*で、従業員エンゲージメントの概念についての研究を概観しまとめています。

それによれば、従業員エンゲージメントは他の様々な学術的概念(組織コミットメント、組織市民行動、フローなど)のどれとも完全には一致しないが要素を持っていて、定義が定まっていないとしながら、カーンの定義が参考になるとしています。

カーンは従業員エンゲージメントを「組織のメンバーが自己を仕事の役割に投入すること」として、その認知的・感情的・身体的側面があることを指摘しました。

言い換えると、従業員エンゲージメントは、自分が会社の中で役割があると認識し、気持ち的にも会社に居場所感を感じ、身体的(物理的)にもそこに存在しつづけようとする力学のようなものだと考えられます。

従業員エンゲージメントは、会社への愛着や貢献欲求に単純に結びつくというだけでなく、もとを辿れば「会社や仕事に対して自分を結びつけようとすること」と言えます。

カーンはさらに、従業員エンゲージメントが高いことは、個人レベルのポジティブな効果(仕事の質や経験の向上)はもちろん、組織レベルの成長や生産性にもつながると指摘しています。

他にも、従業員エンゲージメントを高める要因になるものについては、キャリア開発機会の提供、良質なリーダーシップ、エンパワーメント、企業イメージ等が関連するとされています。

従業員エンゲージメントも、ワーク・エンゲイジメントと同様に個人差が仮定されていて、個人に働きかけることで高めることが可能なものだと考えられますが、上記の要因についてはより組織的な施策に焦点が当てられているようです。

ワーク・エンゲイジメントの提唱者であるシャウフェリらも、2023年の最新の論文で、エンゲージメントを獲得するポジティブな循環を回すことで従業員のパフォーマンスやウェルビーイングが向上する点や、エンゲージメントの階層構造について指摘しています(下図)。

チーム単位の個別のマネジメントの際には個人のエンゲージメントを意識しながら、より中長期的な組織の生産性やエンゲージメント向上においては、チームや組織でのマネジメントの意思統一や仕組みづくりが求められそうです。

ウェルビーイング

心理的安全性やエンゲージメントに関連して、上記の図でも出てきた用語で、最近注目されている概念として、ウェルビーイング(Well-being)があります。

ウェルビーイングは、もともと世界保健機関(WHO)の憲章のなかで健康についての説明で用いられた言葉であり、

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”*

(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。)

という文章のなかで使われた言葉です。

現在では、このウェルビーイングについて積極的に研究されたポジティブ心理学の領域のなかで、持続的な幸福感とも読み替えられています(瞬間的で、コストを払うことで得られる幸福 Happinessと区別されています)。

近年の不確実な世の中で、環境問題や新型コロナウィルスの流行など、様々な危機にさらされる中、より長い目で見たサステナブルな働き方や生き方を追求していく必要があるといった世界的な機運があるなかで、ウェルビーイングについても再注目されているといって良いでしょう。

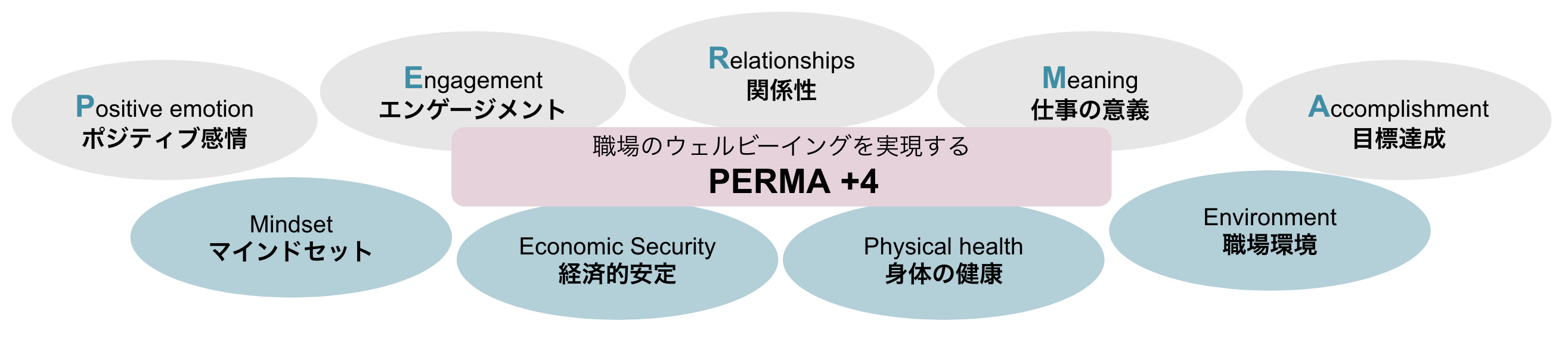

ウェルビーイングを構成する要素については、アメリカ心理学会の元会長であるマーティン・セリグマンによるPERMAモデルが有名です。*

P:Positive emotion:肯定的な感情

E:Engagement:やりがい、活力

R:Relationship:良好な人間関係

M:Meaning:意味、意義、役割

A:Accomplishment:達成や成長

この5つが満たされることで、人生において持続的に幸福な状態で生きていけるといった考え方です。

エンゲージメントが含まれていることも注目ですね。

心理的安全性は人間関係に関わりますし、意義や達成はエンゲージメントの先行要因でもあります。

加えて、ドナルドソン教授は2022年の研究でこの理論を発展させ、仕事におけるウェルビーイングではPERMAにさらに「マインドセット」「経済的安定」「身体の健康」「職場環境」4つの要素を加えた「PERMA+4」が重要だと指摘しています。

上記の要素を満たせているかということが、その後も満足してやりがいをもって働けることにつながっていくとされています。

以上、1on1の背景となる組織づくりや人材のやる気に関わる学術的な概念について紹介してきました。

他にも多くの概念が心理学では検討されていて、働く人がどのように生産性や幸福感を高められるのかということが研究されています。

まとめ ーマネジメントの2つの方針ー

どんな理論でも共通に支持されている考え方として、働く人が健康かつ生産的に仕事に取り組めるようになるためのマネジメントにおいては、大きく2つの方向性のバランスや両立を意識することが大切だということです。

1つは「やりがい」、もうひとつは「働きやすさ」です。

日本の三隅教授によるリーダーシップのPM理論*では、P:performanceとM:maintenanceのバランスを重視することが指摘されており、今日まで多くの研究が近い結論になっています。

仕事を前に進める推進力としてのパフォーマンス機能と、組織の良好な関係性を維持するメンテナンス機能を両立するというわけです。前者が仕事の「やりがい」、後者が人間関係の「働きやすさ」ということになります。

やりがいばかりを追求しすぎると、厳しいブラックなチームになっていきますし、逆に働きやすさばかりを追求しすぎると、ぬるま湯のダラダラした非生産的なチームになってしまいます。

いかに人間関係や一人ひとりのやる気を引き出しながら、高い目標に向かってチームで協力しながら進んでいけるか、ということが問われています。

次回は、これらを踏まえて、具体的にどのようなマネジメントや1on1を進めていけばよいのか、という点について、さらに別の理論も参照しながら解説します。

文献

*(参照:https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001055/?theme=manager,career)

*Kim, D. (2001). Organization for Learning: Strategies for Knowledge Creation and Enduring Change. Waltham, MA: Pegasus Communications.

*Schein, E. H. & Bennis, W. G. (1965). Personal and Organizational Change through Group Methods: The Laboratory Approach. Wiley.(シャイン・E・H、ベニス・W・G(1969)『Tーグループの実際―人間と組織の変革』(伊東博 訳、岩崎学術出版社.))

*Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Wiley.(エドモンドソン・A・C(2020)『恐れのない組織: 誰もが安心して挑戦できる職場をつくる』 (村瀬俊朗 解説、野津智子 訳、英治出版))

*Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」(https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness#introduction)(参照日:2024-10-07)

*伊達洋駆(2023)『60分でわかる!心理的安全性 超入門』技術評論社.

*Schaufeli,W.B.,Salanova,M.,Gonzalez-Romá,V.(2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, pp.71―92.

*Kular,S., Gatenby,M., Rees,C., Soane,E. & Truss,K. (2008)Employee Engagement: A Literature Review, Kingston University Working Paper Series, No.19.

*Bakker,AB., Demerouti, A. & Sanz-Vegel,AI. (2023). Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, pp.25–53. ※翻訳は講演者

*Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY. Simon and Schuster.

*Seligman, M. E. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. New York, NY. Simon and Schuster.

*Donaldson SI, van Zyl LE and Donaldson SI (2022) PERMA+4: A Framework for Work-Related Wellbeing, Performance and Positive Organizational Psychology 2.0. Frontiers in Psychology, 12:817244.

*公益社団法人日本WHO協会. 『世界保健機関(WHO)憲章とは』(https://japan-who.or.jp/about/who-what/identification-health/)(参照日:2024-10-07)

*三隅二不二(1963)組織体におけるリーダーシップの構造, 教育・社会心理学研究 4 (2), pp.115-127.